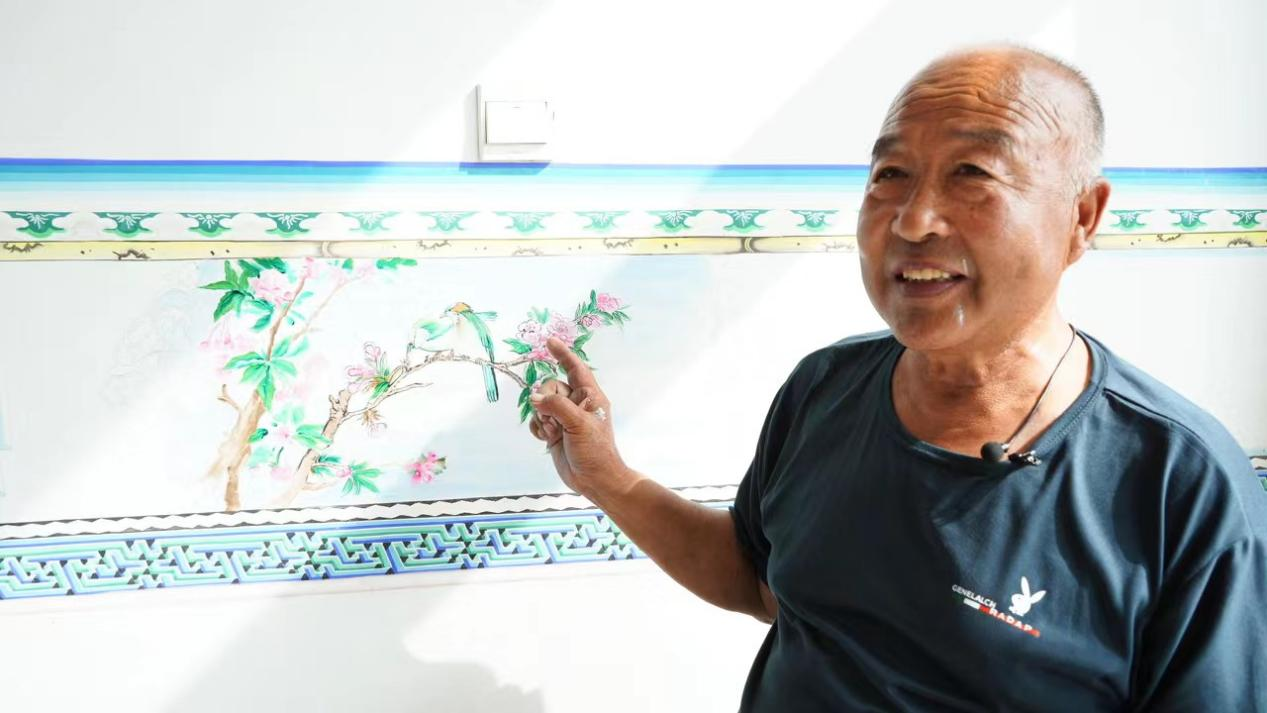

夏日的陽光直射在白墻上,將墻上正在畫的彩繪映襯得愈加精美,畫匠王全義正聚精會神在墻上的白底上細(xì)細(xì)勾勒著小鳥的輪廓,“我就喜歡看這些墻上的畫,是故事,是風(fēng)景,同樣也是生活。”王全義一邊畫一邊感慨道。

喜愛墻圍畫的王全義是和林格爾縣城關(guān)鎮(zhèn)榆西窯村人,從十六歲開始就背起畫筆和顏料,開始了自己五十余載的繪制墻圍畫生活。墻圍畫,也叫炕圍畫,是一種民間的室內(nèi)裝飾畫。過去農(nóng)村中家家戶戶都有火炕取暖御寒,炕上的墻面極易脫落起皮、經(jīng)常蹭臟衣物被褥,于是人們便圍繞墻面刷上70厘米高的圍子,畫匠在圍子上畫人物或風(fēng)景,再刷上清漆,這樣既保持了整潔,還能在視覺上帶來美的享受。如果墻圍臟污了,以濕布擦拭,又光亮如新。

“那個年月生活條件不比現(xiàn)在,畫一組墻圍畫對一個家庭來說是一件大事。”雖已年過古稀,但說起墻圍畫,王全義仍能滔滔不絕地講很久,“我從小對墻圍畫、農(nóng)民畫情有獨(dú)鐘,它融壁畫、年畫、建筑彩繪于一體,其畫的內(nèi)容全憑手藝人想象,有人物、花卉、山水、動物等,想到什么畫什么。說起來很輕松,但這里還是有很多講究的,“最出名的邊道叫‘萬’字邊,它里面的‘池子’是炕圍畫的主要內(nèi)容,而‘池子’也分‘主池子’和‘副池子’,我們一般在‘主池子’里畫山水和人物,在‘副池子’里畫花草和飛鳥。”王全義笑著介紹道。

隨著鄉(xiāng)村的土房被磚瓦房、樓房替代,墻圍畫也逐漸淡出了市場,由于生活所迫,許多墻圍畫畫匠紛紛轉(zhuǎn)行,年過70的王全義卻從未放棄對墻圍畫的堅(jiān)持。“就愛好這,舍不得啊,這門手藝得傳承下去。現(xiàn)在我走村串戶畫墻圍畫不光是為了生活,更多的是為把這門藝術(shù)留住。”王全義說,他在七八十年代當(dāng)畫匠的時候,帶過很多徒弟,想學(xué)的人特別多。現(xiàn)在年輕人要考慮生存,沒人來學(xué),墻圍畫也面臨失傳。

“現(xiàn)在農(nóng)家樂、民俗館也會請我過去,我也非常樂意在這些場所畫墻圍畫來美化墻壁,讓更多人看到。”盡管面臨后繼無人的困境,王全義還是對未來抱有希望,他相信現(xiàn)在年輕人繪畫底子好,可以改進(jìn)和完善墻圍畫的創(chuàng)作,增加一些現(xiàn)代元素,使墻圍畫不斷發(fā)展和創(chuàng)新。“我現(xiàn)在也會把自己畫的墻圍畫謄到紙上,展示出去,希望墻圍畫、農(nóng)民畫等可以走進(jìn)校園、餐廳、社區(qū)等公共視野,把這值得珍惜的藝術(shù)傳承下去,我會不斷探索這項(xiàng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的創(chuàng)新發(fā)展之路的。”(郭新秀 秦嘯波)

- 杭錦旗:智能配肥讓土地吃上定制“營養(yǎng)餐”

- 打卡呼和浩特30項(xiàng)文旅活動 沉浸式體驗(yàn)春天的故事

- 和林格爾縣:配置“新”農(nóng)機(jī) 提升農(nóng)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力

- 白云鄂博礦增加兩個新成員 “氧鉛燒綠石”“獻(xiàn)華鈰鈮礦”成為第22和第24個新礦物

- 內(nèi)蒙古涼城縣:助農(nóng)增產(chǎn)有保障

- 呼和浩特市綠色電力與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展

- “原味烏蘭察布”品牌逐年叫響

- 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市發(fā)布6.0版行動方案

- 加油站里的反詐“快閃課” 派出所筑牢安全防線

- 反詐知識“精準(zhǔn)投喂” 企業(yè)財(cái)務(wù)“免疫升級”

- 輸血+造血 京蒙醫(yī)療協(xié)作用心用情鍛造一支“帶不走”的醫(yī)療隊(duì)

- 烏蘭察布:“五大經(jīng)濟(jì)”聯(lián)動助推高質(zhì)量發(fā)展

- 同心戰(zhàn)疫、 情暖青城! 內(nèi)蒙古東源投資集團(tuán)捐贈物資助力一線防疫!

- 公共場合不雅行為被拘留 文明底線不容挑戰(zhàn)

- 警示!內(nèi)蒙古公布5起生產(chǎn)安全事故典型案例

- 走在前,做表率!南景苑小區(qū)居民自發(fā)組織封控小區(qū)抗疫志愿服務(wù)隊(duì)

- “攜手消費(fèi)幫扶 助力鄉(xiāng)村振興” 呼和浩特為期3天的幫扶集市鳴鑼開市

- 正威(包頭)新材料科技產(chǎn)業(yè)園開工建設(shè)