編者按:5月1日是中國首個省級民族自治區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)成立75周年紀(jì)念日。從美國記者斯諾筆下的民不聊生的悲慘景象,到如今外國友人眼中的多元民族文化、現(xiàn)代化城市發(fā)展,外國人在內(nèi)蒙古的親身經(jīng)歷,反映了中國特色社會主義制度下少數(shù)民族聚居區(qū)的歷史性變化。

文/本報駐呼和浩特記者殷耀 張云龍 勿日汗 于嘉 王春燕

進入2022年的世界并不太平,新冠疫情高發(fā),地區(qū)沖突激化。其中民族問題依然是困擾一些國家發(fā)展和穩(wěn)定的難題,甚至被當(dāng)作挑起新矛盾的工具,給世界帶來更大的不確定性。

盡管以美國為首的一些國家不遺余力地抹黑污蔑,但中國長期保持民族團結(jié)和社會穩(wěn)定的事實得到越來越多的認(rèn)可,特別是一些外國人在民族地區(qū)的親身經(jīng)歷,反映了中國特色社會主義制度下少數(shù)民族聚居區(qū)的歷史性變化。內(nèi)蒙古自治區(qū)就是這樣一個窗口。即將到來的5月1日,正是這個中國首個省級民族自治區(qū)成立75周年紀(jì)念日。

↑2016年春節(jié)前夕,內(nèi)蒙古民族藝術(shù)劇院與鐵路部門工作人員在呼和浩特至北京的列車上為旅客們表演節(jié)目,迎接新春。(新華社發(fā))

1929年,美國記者埃德加·斯諾在內(nèi)蒙古記錄了一幕幕民不聊生的悲慘景象。但如今從其他國度來到這里的人們,再也看不到他筆下的場景,取而代之的是多彩的自然風(fēng)光、多元的民族文化、日新月異的城市發(fā)展和安定祥和的幸福生活。

斯諾目睹“人間慘劇”

1929年,剛到中國不久的美國記者斯諾從繁華的上海出發(fā),沿著鐵路來到了當(dāng)時內(nèi)蒙古最富裕的商業(yè)中心薩拉齊和綏遠(yuǎn)城,即如今的包頭市土默特右旗和呼和浩特市。當(dāng)時的內(nèi)蒙古正在遭受一場天災(zāi)人禍,本希望到中國感受“東方魅力”的斯諾,卻在這里掀開了舊中國黑暗帷幕的一角。

那年夏天,中國西北地區(qū)遭受嚴(yán)重旱災(zāi)。災(zāi)民從四面八方逃到薩拉齊,因為這里不時開展賑災(zāi)活動。在正常的年景,薩拉齊大約有4萬人口,自鬧饑荒以來,人口已逾10萬。

斯諾和同伴們走在薩拉齊死氣沉沉的大街上。一路上,斯諾看到,街道的兩旁擠滿了快要餓斃的男女老幼,有的坐在房屋門口,有的坐在街邊石上,有的坐在殘垣斷壁上,有的無力地躺在小溝里。

斯諾與剛逃荒到薩拉齊的一家人聊了起來。過去,這一家老小住在一個村子里,家里有4個兒子,每人都有10多畝地,收獲的糧食自給有余。按中國農(nóng)民當(dāng)時的生活標(biāo)準(zhǔn)來看,他們在遭災(zāi)前過著美滿的生活。然而當(dāng)?shù)鼐惯B續(xù)幾年不降雨,莊稼顆粒無收。后來,他們遇到一個“機會”,可以把妻女賣給有錢人家。他們不忍心看著她們活活餓死,就同意了這筆交易。剩余的家人,從老家向西南方向長途跋涉了一個星期才到達(dá)薩拉齊。

在施粥棚前,斯諾看到一群饑民。他們手里攥著小木碗、空罐頭盒或破舊的茶壺,等待開門施粥。他們身上的幾乎每一塊骨頭和每一根青筋都明顯凸起,可以用肉眼看得清清楚楚。

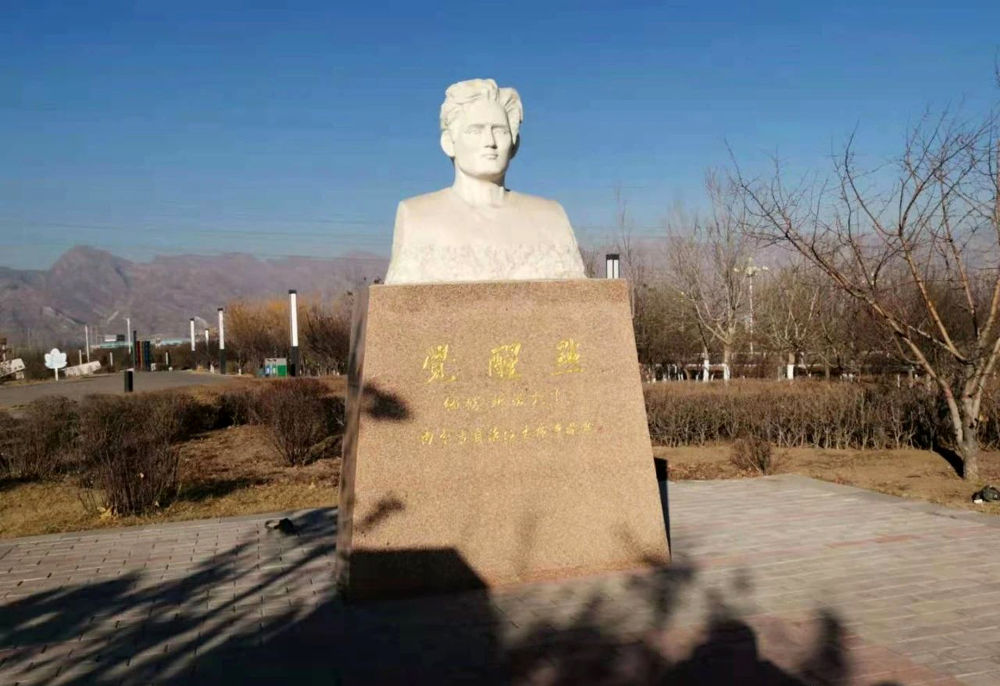

↑位于內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市土默特右旗敕勒川文化公園的斯諾雕像。(于嘉攝)

斯諾訪問了好幾個村鎮(zhèn),類似的凄慘場面接連出現(xiàn)。在綏遠(yuǎn)城訪問時,人間的疾苦和迷惘在斯諾內(nèi)心深處引起的哀傷和壓抑前所未有。在一座寺廟門前,斯諾遇見一位滿面病容的母親,懷里抱著嗷嗷待哺的嬰兒。她低著頭,任憑一群蒼蠅在她身上的破衣爛衫中鉆進鉆出。斯諾將兩塊銀元塞在她腫脹的手中。她抬頭看了看斯諾,又看了看銀元,把銀元緊緊攥在手里。

“在這里,我有生以來第一次驀然看到人們因為沒有吃的而活活餓死。我在綏遠(yuǎn)城度過的那一段噩夢般的時間里,看到了成千上萬的男女老幼在我眼前活活餓死。”斯諾后來在書中寫道。

1929年7月4日,斯諾在綏遠(yuǎn)城用沉重的筆觸寫下長文《拯救25萬生靈》,記錄他眼中的內(nèi)蒙古。見過了太多的人間慘劇,他對當(dāng)時國民政府的認(rèn)同灰飛煙滅,開始探尋紅色中國的救國救民之路。他在一篇文章中寫道:“我到了戈壁灘南面的小城薩拉齊……這是我一生中一個覺醒的起點。”此后,他深入中國各個階層,結(jié)識進步人士,考察革命根據(jù)地,采訪革命領(lǐng)袖,撰寫《西行漫記》,向全世界介紹中國共產(chǎn)黨和中國工農(nóng)紅軍。

當(dāng)時的斯諾已經(jīng)注意到了中國共產(chǎn)黨民族政策的早期實踐。在《西行漫記》中,他專設(shè)一章來描寫中國共產(chǎn)黨1936年在寧夏開展的民族工作,并稱其為“在寧夏看到的一件最重要的事情”。11年后,中國首個實行民族區(qū)域自治制度的自治區(qū)———內(nèi)蒙古自治區(qū)誕生。

在如今的土默特右旗薩拉齊鎮(zhèn)一處美麗的小公園內(nèi),矗立著一尊斯諾的半身雕像。這座小公園就建在當(dāng)年斯諾目睹的薩拉齊大饑荒拋尸之處。然而,那一段晦暗的歲月已離人們遠(yuǎn)去。今天外國人眼中的內(nèi)蒙古,是一片日新月異的熱土。

現(xiàn)代化“刷新”邊疆印象

就像當(dāng)年一批外國友人受到斯諾的影響奔赴中國一樣,德國人德特勒夫·穆勒來中國也是因為他的偶像———德國前總理赫爾穆特·施密特。1974年至1982年擔(dān)任聯(lián)邦德國總理的施密特是中國人民的老朋友,也是中德關(guān)系的開拓者和推動者。1967年出生的穆勒在青少年時代非常崇拜施密特。在追隨偶像的過程中,他從有關(guān)施密特的新聞中,時常能感受到中國這個東方大國邁向現(xiàn)代化的強勁步伐。

2014年,穆勒第一次踏上了中國的土地,在北京和內(nèi)蒙古旅游一個多月。當(dāng)過去幾十年只在地圖上看到的國度真實地展現(xiàn)在眼前時,他驚奇地發(fā)現(xiàn),現(xiàn)代化和城市化正在這片歷經(jīng)滄桑的古老土地“上演”,不僅是在北京,在較遠(yuǎn)的邊疆地區(qū)也一樣。

來中國前的30年間,穆勒在德國一家足球俱樂部擔(dān)任隊醫(yī)。2016年,他正式來中國生活,定居在內(nèi)蒙古呼和浩特市,為北京、內(nèi)蒙古和山東的足球隊工作。2021年底,他在呼和浩特市開了一家健康管理中心,用多年來在足球俱樂部當(dāng)隊醫(yī)的經(jīng)驗,開展改善關(guān)節(jié)、肌肉、韌帶損傷的健康養(yǎng)生服務(wù)。

“雖說內(nèi)蒙古地處中國北部邊疆,但這里的生活跟其他中國大城市沒有什么區(qū)別,同樣現(xiàn)代、便捷、安全。”穆勒說,移動支付、電子商務(wù)、四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)、24小時的外賣服務(wù),無論是在省會,還是在旗縣,都能完全覆蓋。

他喜歡坐車或騎自行車在呼和浩特市的大街小巷穿梭。“德國城市的街道少、景觀好,但我不太喜歡的是,在兩個地方之間往往只有一條道路可通達(dá)。但中國不一樣,四通八達(dá)的街道讓出行擁有多種道路方案,非常方便。”

↑這是呼和浩特大召一景。(新華社發(fā))

斯諾曾目睹啼饑號寒、鬻妻賣子慘劇的呼和浩特舊城,如今已是當(dāng)?shù)刂臍v史文化街區(qū),也是穆勒最愛逛的地方。他與妻子騎著共享單車游歷古老街巷,感受寺廟的神秘,品嘗蒙餐的美味,體驗中醫(yī)的魅力。他完全無法想象,近百年前這些美麗的街巷竟是“人間煉獄”。

2020年初新冠疫情暴發(fā)時,穆勒決定留在中國,而不是返回德國。他表示,這是正確的決定。在他家鄉(xiāng)德國巴伐利亞州美因河畔的村莊里,很多人都得過新冠肺炎,而他在內(nèi)蒙古非常安全。中國嚴(yán)格而有效的疫情防控政策使數(shù)億人避免被感染。

就像穆勒看到的一樣,自成立之日起,內(nèi)蒙古自治區(qū)共享國家發(fā)展成果,不斷縮小與發(fā)達(dá)地區(qū)的差距,在現(xiàn)代化進程中不掉隊。內(nèi)蒙古的現(xiàn)代化不僅體現(xiàn)在外國朋友能直觀感受的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上,還體現(xiàn)在能源產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護理念、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式等方面。高端化、智能化、綠色化是內(nèi)蒙古發(fā)展的方向。

↑這是呼和浩特市如意河城市風(fēng)光。(連振攝)

正在全面邁向現(xiàn)代化的內(nèi)蒙古,經(jīng)常讓那些原本打算到這里感受以蒙古包為代表的傳統(tǒng)草原生活的人感到既“失望”又吃驚。因此,在內(nèi)蒙古生活了5年的英國人科爾特·麥卡爾德時常制作短視頻,為人們揭秘當(dāng)下真實的內(nèi)蒙古。

“不僅是對于外國人,對于不少中國南方人來說,內(nèi)蒙古也是一個被‘誤解’最深的地區(qū)。內(nèi)蒙古作為邊疆民族地區(qū),有自己的獨特之處,但這種獨特性并非一些人想象中的落后、偏僻。”麥卡爾德說,內(nèi)蒙古不全是蒼茫的大草原,這里的城市和中國任何一個城市一樣:高樓林立、街道縱橫,擁有現(xiàn)代化的基礎(chǔ)設(shè)施,去其他省市也非常方便。可以說,內(nèi)蒙古的每座城市都是中國現(xiàn)代化城市的縮影。

多元文化散發(fā)魅力

來自東南亞的音樂人大山來內(nèi)蒙古生活兩年后,深深愛上蒙古族傳統(tǒng)樂器和音樂。以前他在創(chuàng)作中喜歡用大提琴,來到內(nèi)蒙古后,他將作品中很多需要用大提琴演奏的部分,改用馬頭琴演奏。

“馬頭琴有恰到好處的憂傷感,觸動人的心靈,特別適合我的創(chuàng)作風(fēng)格,如果早點知道這個樂器就好了。”大山在中央音樂學(xué)院和北京電影學(xué)院學(xué)習(xí)音樂創(chuàng)作,畢業(yè)后與女朋友一起來到內(nèi)蒙古生活,創(chuàng)立自己的工作室。

長調(diào)、潮爾、馬頭琴、蒙古鼓……大山對內(nèi)蒙古的特色音樂和樂器如數(shù)家珍,還給自己的架子鼓系上藍(lán)色的哈達(dá)。他喜歡去草原采風(fēng)、與少數(shù)民族音樂人切磋,愛喝蒙古族傳統(tǒng)奶茶。

大山以前接觸的多是西方音樂和文化,來到內(nèi)蒙古后,真正感受到中華文化的多元一體。漢族、蒙古族、回族、鄂溫克族、鄂倫春族……每個民族都有自己獨特的文化和習(xí)俗,但在同一座城市中,這些特色文化又融合得如此和諧。蒙餐館里擠滿各民族的人,迷戀回族美食的不只有回族人,各民族之間交流都用國家通用語……在多民族混居的內(nèi)蒙古,不同民族的文化相互碰撞、交融,民族之間相互欣賞、學(xué)習(xí)。

這給大山提供了創(chuàng)作靈感。他希望,在不遠(yuǎn)的未來,他可以圍繞內(nèi)蒙古多元文化創(chuàng)作一部音樂劇。“有如此豐富多彩的音樂、舞蹈、服飾,拍攝出來肯定會非常美。”

↑這是呼和浩特市體育場。(任軍川攝)

在內(nèi)蒙古,不僅多民族文化相互交融,傳統(tǒng)文化和潮流文化也能碰撞出不一樣的“火花”。麥卡爾德就喜歡購買各種有內(nèi)蒙古民族元素的T恤、襯衫或棒球服。美式復(fù)古風(fēng)格與草原游牧元素的碰撞、街頭潮流風(fēng)格與民族傳統(tǒng)風(fēng)格的結(jié)合……內(nèi)蒙古少數(shù)民族元素潮牌服飾特別受到他的青睞。即使離開內(nèi)蒙古,他也喜歡常年穿著這些從呼和浩特市大街小巷淘來的衣服。

對于外媒惡意指責(zé)中國“抹殺”少數(shù)民族文化的言論,麥卡爾德感到非常氣憤。他經(jīng)常拍攝有關(guān)內(nèi)蒙古多元文化的短視頻發(fā)布在海外媒體上,反駁這些言論。

“讓我克服內(nèi)蒙古異常寒冷的天氣、堅持在這里生活5年的一個原因,就是這里豐富且多元的文化。”他說,以呼和浩特市為例,在這里,人們能同時感受到漢族、蒙古族、回族的文化,也能同時看到寺廟、清真寺和教堂,這一切都非常自然地融合在一起。

- 呼和浩特新機場高壓線遷改工程開工

- 【相約十四冬】350名志愿者接受通識培訓(xùn)

- “敕勒川伴手禮”獲獎作品展示公示的啟事

- 試點券商加快布局 基金投顧業(yè)務(wù)發(fā)展提速

- 運籌一體兩翼顯優(yōu)勢 助力企業(yè)上市擔(dān)大局

- 機構(gòu)預(yù)測5月CPI繼續(xù)回升 漲幅達(dá)1.5%左右

- 農(nóng)行內(nèi)蒙古分行:學(xué)習(xí)百年輝煌黨史 提升金融服務(wù)質(zhì)效

- 農(nóng)行內(nèi)蒙古分行聚焦金融服務(wù)改革創(chuàng)新 全面開啟主辦行支持自治區(qū)上市 和擬上市公司高質(zhì)量發(fā)展新篇章